以數據驅動決策 + AI

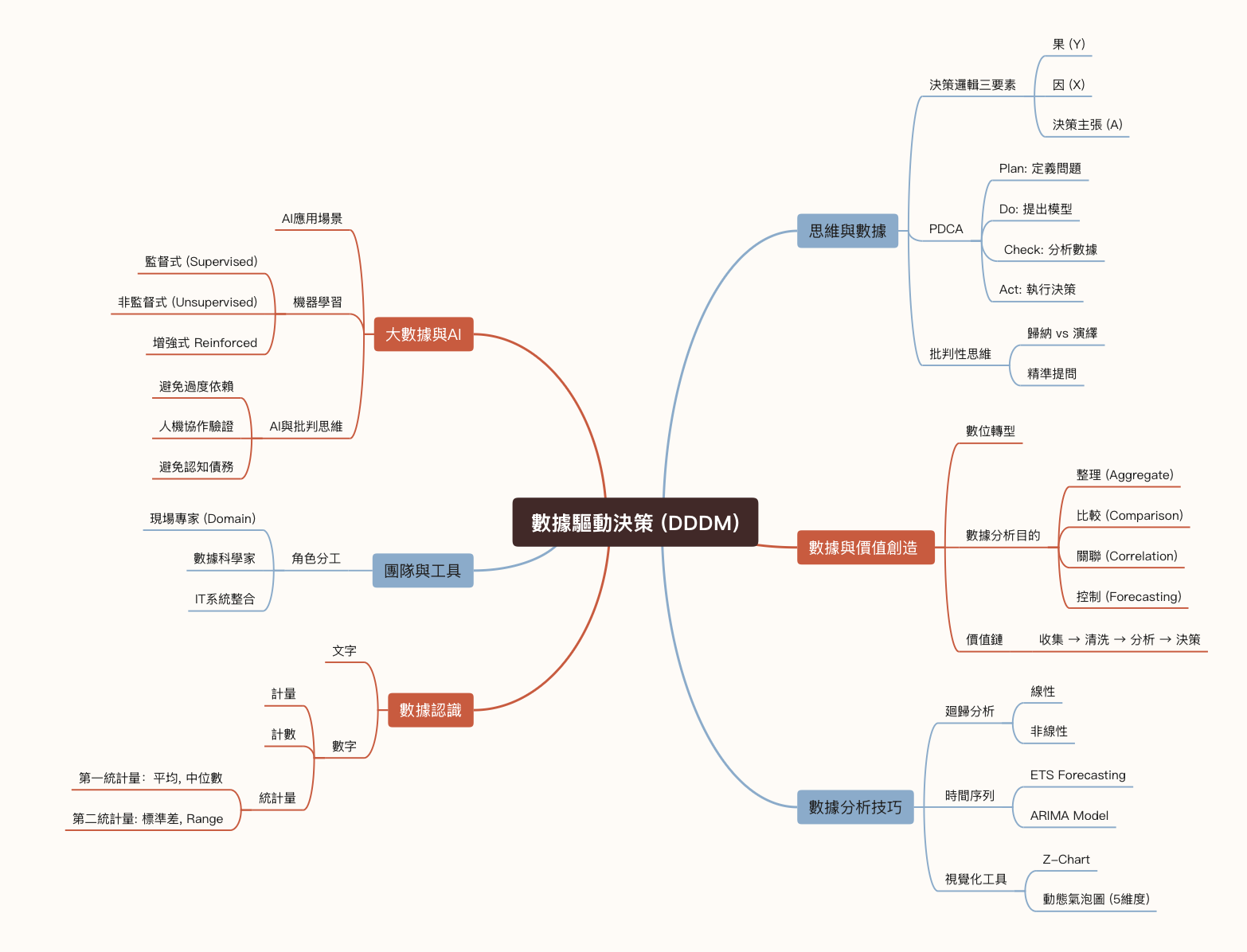

Data-Driven Decision Making (DDDM): 駕馭數據與 AI,做出更精準、更有效益的商業決策。

Cliff Wang, Ph.D.

dr.cliffwang@a2psdm.com

Copyright © 2025

課程 Podcast

啟動 AI 互動功能

為了使用下方的 AI 實戰演練,請選擇您的 AI 服務並貼上對應的 API 金鑰。

請確認 Endpoint 包含完整的部署名稱,例如 `.../deployments/your-deployment-name`

您的金鑰只會儲存在您目前的瀏覽器中。可從 Google AI Studio, Deepseek, Kimi (Moonshot), 或 OpenAI/Azure 免費取得。

請注意:部分服務在免費額度用完後,可能需要您在該平台設定付款方式或儲值才能繼續使用。

數據驅動決策框架 (PDCA)

P: 定義問題 (Plan)

清晰地定義問題、目標與衡量指標,是所有決策的起點。

D: 提出模型與假設 (Do)

建立分析模型,提出關於因果關係的初步假設。

C: 分析核對數據 (Check)

收集並分析數據,驗證或修正提出的假設。

A: 執行決策 (Act)

基於數據分析的洞見,採取行動並持續優化。

培訓目的

- 收集數據並關注數據品質:垃圾進,垃圾出。高品質的決策源於高品質的數據。

- 解讀數據,開放探討數據意義:數據本身不會說話,需要透過分析與討論,賦予其商業意義。

- 制定決策準則,展現行動力:將數據洞見轉化為具體的決策標準與行動方案。

- 反覆驗證優化:決策是一個持續循環的過程,需要不斷透過新的數據來驗證與優化。

決策的邏輯

決策邏輯三要素: Y, X, A

- 果 (Y): 我們期望達成的結果或觀察到的現象。例如:比基尼銷量提升。

- 因 (X): 可能導致結果發生的原因或相關因素。例如:天氣炎熱、靠近海灘。

- 決策主張 (A): 基於對因果關係的理解,所採取的行動。例如:在沿海省份的夏天,針對年輕女性客群,增加比基尼的廣告投放。

兩種決策邏輯: 歸納與演繹

- 歸納 (Inductive): 從觀察到的結果(Y)反推可能的原因(X)。從特殊到一般,常用於探索與假設生成, 大部分的大數據分析均是歸納分析, 例如廻歸分析 Regression。(由果推因)

- 演繹 (Deductive): 從已知的原因(X)或普遍法則,推導出特定的結果(Y)。常用於驗證與預測, 例如實驗計畫 DOE。(由因推果)

邏輯思考測驗

1. 前提:(1) 所有成功的企業家都非常勤奮。(2) 王先生非常勤奮。根據以上兩個前提,我們可以*邏輯上確定*下列哪個敘述為真?

2. 觀察到『我看到的第一隻天鵝是白的』、『我看到的第二隻天鵝是白的』...直到『我看到的第一千隻天鵝都是白的』,因此我得出結論:『所有天鵝都是白色的』。這個推理過程屬於下列何者?

邏輯謬誤分析演練

數據思維的應用場景

場景一: 作選擇

當面臨多個選項時,如何利用數據化的評分標準,做出最優決策。例如:選擇供應商、評估專案、挑選人才。

場景二: 防風險

如何系統性地識別潛在風險,評估其嚴重性與發生機率,並制定預防與應變計畫。例如:FMEA、NUDD 分析。

場景三: 解問題 (DMAIC)

當問題發生時,如何透過結構化的方法 (如 8D、DMAIC),從數據中找到根本原因,並制定有效的解決方案。

AI 與數據驅動決策

描述統計

描述統計是數據分析的基礎,幫助我們理解數據的集中趨勢與離散程度 (包含計量型與計數型數據)。

- 平均數、中位數:衡量資料的中心點。

- 標準差、四分位距:衡量資料的分散程度。

- 分布概況:了解資料是否符合常態(計量型), 布阿松(計數型)等特定模式。

推論統計

推論統計讓我們能從樣本數據推斷母體的特徵,是科學決策的關鍵。

- 假設檢定與 p-value:判斷觀察到的差異是真實效果還是隨機偶然。

- 信賴區間:估計母體參數可能所在的範圍, 例如 95% (對應 p-value 5%)。

資料視覺化圖表

將複雜數據轉化為直觀圖形,是快速發現趨勢與洞見的利器。例如:

- 箱型圖:快速比較多組數據的分布、中位數與離群值。

- 熱圖:以顏色深淺呈現變數間的關聯性強度。

- 折線圖:清晰呈現數據隨時間變化的趨勢與週期。

- 多維度視覺圖:在單一圖表中呈現多個變數,探索複雜關係。

機器學習基礎模型

利用演算法讓電腦從數據中學習,進行預測與分類。

- 線性迴歸:建立變數間的線性關係,進行數值預測。

- 決策樹:透過樹狀結構進行分層決策,模型解釋性強。

- 分群分析:在沒有標籤的數據中,自動找出相似的群體 ,是非監督式學習。

AI 如何賦能決策流程

人工智慧,特別是機器學習與生成式 AI,正在徹底改變數據驅動決策的模式。AI 不僅能處理龐大且複雜的數據,更能從中自動學習、識別模式、生成洞見,甚至提出建議方案。

AI 的挑戰與陷阱 (Pitfall)

微軟與卡內基美隆大學的研究指出,過度依賴生成式 AI 可能會帶來一些負面影響:

- 問題解決能力下降:使用者可能傾向於直接驗證 AI 的結果,而非從頭開始分析問題。

- 批判性思考減少:對 AI 產出越信任,就越可能直接接受答案,而忽略了批判性檢視。

- 思考模式轉變:思考重心可能從「分析與創造」轉向「資訊驗證與整合」。

結論:我們應將 AI 視為強大的「輔助」工具,而非取代人類思考的「決策者」。決策的核心仍應是人類的智慧、經驗與批判性思維。

AI 決策助理工具箱

運用 AI 實踐數據驅動決策

核心理念

將數據驅動決策的理論框架與 AI 工具結合,快速解決真實世界的商業問題。這個工具箱提供多種決策模型,幫助您將複雜的情境轉化為清晰的行動方案。

AI 分析模型實戰

結論與討論

最終目標:以人腦的智慧與批判性思維為主導,駕馭 AI 的強大分析能力,將數據轉化為驅動企業成長的競爭優勢。

下載 Excel 練習檔 (Example.xlsx)